多くの人が歯医者に通う頻度を「痛みが出たら」「治療が必要なときだけ」と考えがちです。しかし、虫歯や歯周病といった疾患は、症状が出るころにはすでに進行していることが少なくありません。検診やクリーニングの目的は、目に見えないリスクを定期的にチェックし、口腔の健康を保つことにあります。

ある調査では、歯科医院に定期通院している人の多くが、虫歯の発生率や治療回数を抑えられていると回答しており、その背景には「理想的な通院ペース」の存在があることがわかります。特に予防歯科や定期健診の概念が浸透している今、男性女性問わず「自分に合った頻度」が求められる時代になっています。

この記事では、歯科通院の理想的なペースや通うべき理由を、健康や料金・手間の面からも深掘りしてご紹介します。放置して悪化する前に、どのようなタイミングでケアすべきかを知っておくことで、将来的な治療や費用の負担を最小限に抑えることが可能です。

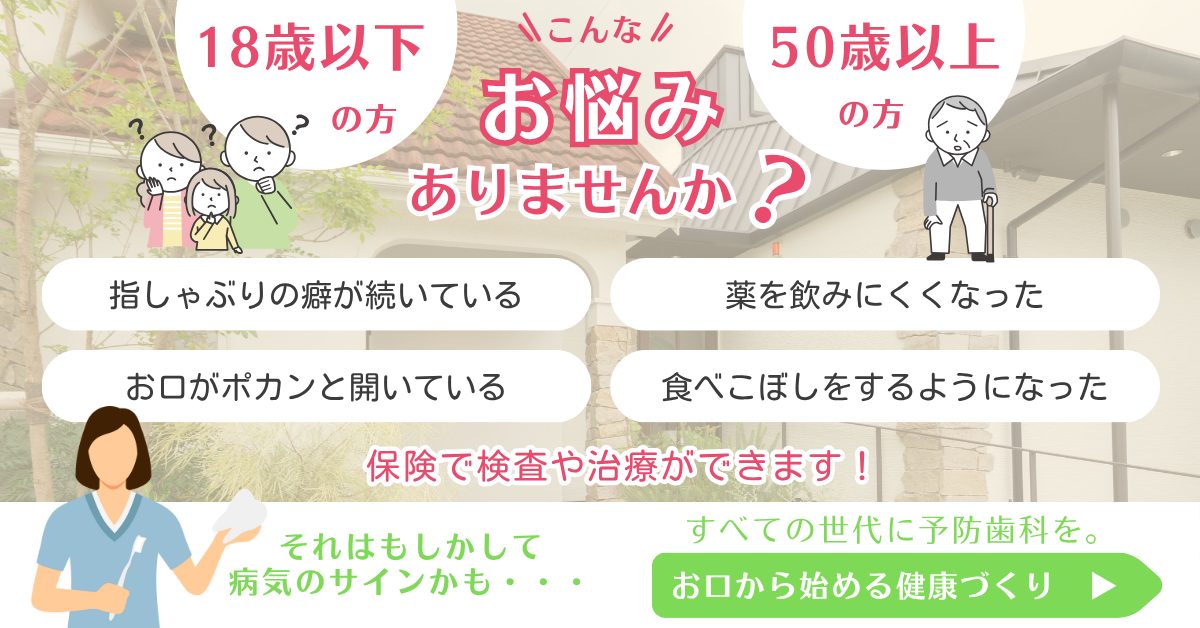

医療法人鳳歯会にしおか歯科医院では、患者さま一人ひとりに寄り添い、安心して任せられる歯医者として地域の方々より信頼をいただいております。一般歯科をはじめ、小児歯科、歯周病治療、矯正歯科、インプラント、審美歯科、ホワイトニング、訪問歯科まで幅広く対応いたします。全室個室の診療室やメンテナンス専用ルームを完備し、リラックスできる環境を整えております。予防を重視し、お口の健康を長く維持できるようサポートいたします。

| 医療法人鳳歯会にしおか歯科医院 | |

|---|---|

| 住所 | 〒819-0380福岡県福岡市西区田尻東1-15-9 |

| 電話 | 092-807-3748 |

歯医者の頻度の理想を見直すきっかけとは

受診の間隔を考えるうえで大切なこと

歯医者に通う理想的な頻度は、誰にとっても共通とは限りません。多くの人が「半年に一回」などの情報に頼りがちですが、受診の間隔を決めるには、自身の口腔環境や生活習慣、健康リスクを見極めることが必要です。特に虫歯や歯周病の進行具合、過去の治療歴、日頃のセルフケアの質などが重要な判断材料となります。

まず、歯科定期検診の目的を明確に理解する必要があります。検診では虫歯や歯周病の早期発見、歯石の除去、噛み合わせのチェック、歯磨き指導などが行われます。これにより、治療を必要とする症状を未然に防ぎ、長期的な健康維持に繋がるのです。

受診間隔を考える際に重要となる主なポイントを以下に整理しました。

| 判断ポイント | 内容 |

| 虫歯の有無 | 虫歯の経験が多い人は短めの間隔が推奨されます |

| 歯周病リスク | 歯ぐきの腫れや出血の有無、歯周ポケットの深さなど |

| 歯石の付きやすさ | 唾液の性質や歯並びによって左右されることがあります |

| セルフケアの質 | 歯磨きの方法やフロス・洗口液の使用頻度など |

| 年齢や体調 | 高齢者や全身疾患のある方は受診間隔を短くする傾向にあります |

特に、歯周病は初期段階では痛みがほとんどなく、気づかないうちに進行します。そのため、定期的なチェックとクリーニングが非常に重要です。歯の表面に付着する歯垢や歯石は、毎日の歯磨きだけでは完全に除去できないことも多いため、歯科での専門的な清掃が推奨されます。

また、保険適用の条件も考慮することが大切です。たとえば、一定の期間が空いていないとクリーニングに保険が使えない場合もあるため、予約前に確認しておくと安心です。

一方で、頻繁すぎる通院は金銭的負担やスケジュール調整の負担にもなりえます。過度な通院によってストレスがたまり、結果的に受診を避けてしまうというケースも存在します。そのため、自分のペースと医師の判断をすり合わせた「現実的かつ予防的な頻度」が重要なのです。

歯医者の定期検診やクリーニングには、単に歯を磨くだけでは届かない細菌の除去や、全身の健康状態のチェックといった目的があります。特に糖尿病や心臓疾患との関連が指摘されている今、口腔の健康が全身の健康を支えているといっても過言ではありません。

受診間隔の見直しは、生活の質を向上させる第一歩です。定期検診が習慣化されていない方こそ、今の自分にとって本当に必要な頻度を歯科医と一緒に考えてみることが求められます。

なぜ人によって通うタイミングが違うのか

歯医者に通う理想的なタイミングは、個人によって大きく異なります。その理由は、口腔環境だけでなく、生活スタイルや健康状態、過去の治療歴、保険制度の利用状況など多岐にわたるからです。

たとえば、定期的にセルフケアを行っており、虫歯や歯周病のリスクが低い方と、過去に重度の歯周病を経験した方とでは、同じタイミングでの受診が適切とは限りません。歯医者では、患者ごとの状況に応じて診療スケジュールを調整し、「予防に重点を置く」方向でアドバイスすることが増えています。

通院頻度が異なる主な理由をまとめると、以下のようになります。

| 理由カテゴリ | 詳細内容 |

| 口腔内の状態 | 虫歯・歯周病の進行度、歯の欠損の有無 |

| ライフスタイル | 喫煙、飲酒、睡眠不足、食生活の乱れ |

| 年齢 | 加齢による歯肉の変化、唾液の分泌量の低下 |

| セルフケアのレベル | フロスや歯間ブラシの使用頻度 |

| 医師の判断 | 検査結果に基づく予防計画の違い |

| 保険制度の利用状況 | 保険適用条件により制限が出る場合 |

たとえば、毎日のセルフケアが丁寧で、歯垢や歯石が付きにくい方は年に数回の通院でも良好な口腔状態を維持できることがあります。逆に、歯茎の炎症が慢性化している方や、糖尿病などの疾患を持っている方は、短期間で状態が変化することがあるため、定期的な通院が求められるのです。

また、妊娠中や更年期などホルモンバランスの変化があるタイミングも、歯周病リスクが高まるため注意が必要です。こうした身体的要因も通院頻度に影響を及ぼします。

さらに、歯医者に対する不安感や過去の痛みの経験も、通院間隔の差に影響を与える要素です。不安を感じやすい方には、丁寧なカウンセリングと予防中心の診療が求められます。

歯医者に行く頻度はどのように決めるのがよいのか

生活習慣や健康状態に合わせた通院の考え方

歯医者に通う頻度は、単純にカレンダーに合わせて決められるものではなく、生活スタイルや健康状態に強く影響されます。歯の状態は人それぞれ異なり、例えば虫歯になりやすい体質の方や歯周病の進行が早い方など、個人差が大きく見られます。こうした違いを把握し、日々の生活リズムと身体の状態を照らし合わせながら、歯科受診のペースを見直すことが大切です。

まず注目すべきは「食習慣」と「口腔ケアの質」です。甘いものをよく食べる人や、間食が多い人は、歯垢がたまりやすく、細菌の増殖リスクが高くなります。このような方は歯石の除去を含めた定期的なクリーニングが必要になるため、受診頻度をやや高めに設定するのが理想です。

また、歯磨きの仕方にも個人差があります。自己流の歯磨きでは磨き残しが起こりやすく、歯周ポケットに汚れが蓄積することで歯周病の原因となります。以下の表に、生活習慣と推奨される受診頻度の関係を整理しました。

生活習慣と受診ペースの目安

| 生活習慣の特徴 | 推奨される受診の頻度 | 理由の例 |

| 甘い物・間食が多い | 短い間隔での受診(目安:1~3ヶ月) | 虫歯リスクが高く、クリーニングが重要 |

| 歯磨きが自己流 | 定期的な受診(目安:3ヶ月) | 磨き残しチェックとセルフケアの指導が必要 |

| 喫煙・飲酒習慣がある | 頻度を上げる(目安:1~3ヶ月) | 歯周病や歯ぐきの炎症リスクを抑えるため |

| 規則的な生活で口腔内も清潔 | 半年程度でも可 | 虫歯や歯周病の進行リスクが低いため |

さらに、持病や体質も通院の判断材料になります。たとえば、糖尿病や高血圧といった全身の慢性疾患がある方は、口腔内の炎症が体全体に影響を与えることがあるため、口腔環境をより安定させる必要があります。このようなケースでは、定期検診や歯石除去の頻度を高めて、歯周病の進行を未然に防ぐ工夫が重要です。

また、女性はホルモンバランスの影響で歯ぐきが腫れやすくなることもあり、妊娠中や更年期の時期には受診間隔を短くすることで、口腔内のトラブルを早期に発見しやすくなります。

自身に合った間隔を見つけるための工夫

「歯医者にはどのくらいの頻度で通うべきなのか?」という問いに対して、画一的な正解はありません。大切なのは、自分自身の口腔状態やライフスタイルに合わせて、無理のない通院サイクルを見つけていくことです。そのためには、歯科医との継続的な対話と、受診ごとの丁寧な診察結果の記録が欠かせません。

まず基本となるのは「定期検診」の活用です。検診の際に歯石除去や歯垢チェック、歯周ポケットの深さ測定などを通して、現在の状態を正確に把握できます。こうした診断結果をもとに、担当の歯科医が「次回は3か月後が望ましい」などと提案してくれるので、自分にとっての理想的な受診ペースを数値化できます。

以下のような情報を記録しておくと、歯科医とのやりとりがスムーズになります。

通院記録に残したい項目

- 受診日と治療内容

- 歯ぐきの状態(出血、腫れ、炎症の有無)

- 歯石の量や位置

- 使用中の歯ブラシ・フロスの種類

- 前回からのセルフケアの改善点

こうした情報を記録しておくことで、前回との比較がしやすくなり、歯医者側もより的確な判断ができるようになります。また、受診のたびにセルフケアの指導やアドバイスを受けることで、日常生活でもケアの意識が高まり、結果的に治療回数を減らすことにもつながります。

歯医者の選び方も、受診頻度を決めるうえで重要です。予防歯科に力を入れている医院や、歯科衛生士が丁寧にサポートしてくれる施設では、患者の状態に合わせた柔軟なスケジュールを提案してくれる傾向があります。以下の表に、医院選びの視点とそのメリットを整理しました。

医院選びと受診頻度の関係

| 選び方の視点 | 期待できる効果 |

| 予防歯科を掲げている医院 | 定期検診の習慣が定着しやすい |

| 丁寧なカウンセリングがある | 自分に合った間隔を提案してもらえる |

| 担当制で同じ歯科医が診る | 継続的な口腔状態の把握が可能 |

| 清潔で通いやすい立地の医院 | 通院の継続が心理的・物理的に負担にならない |

理想的な歯科通院の流れを知る

初めて歯科医院を訪れる際の基本的な流れ

初めて歯科医院を訪れる際には、誰もが少なからず不安を感じるものです。特に「何を準備すればよいのか」「どれくらいの時間がかかるのか」「どんな検査や施術を受けるのか」などの疑問は多くの方が抱く共通のものです。こうした不安を解消し、理想的なスタートを切るためには、事前に歯科受診の基本的な流れを把握しておくことが大切です。

一般的な初診の流れは、以下のように整理できます。

| 項目 | 内容 |

| 受付 | 保険証の提示、問診票の記入 |

| カウンセリング | 生活習慣、歯磨きの頻度、過去の通院歴などの確認 |

| 検査 | 口腔内のチェック、レントゲン撮影、歯垢や歯石の状態の確認 |

| 診断 | 虫歯や歯周病の進行度、治療の必要性などの説明 |

| 今後の方針説明 | 通院頻度や必要なクリーニング内容、治療の計画立案 |

まず受付では、保険証を提示したうえで、問診票に生活習慣や歯磨きの回数、既往歴などを記入します。この段階で通院の目的が定まることも多いため、正直かつ詳細に記入することが理想的です。

次に、デンタルカウンセリングが行われる場合があります。ここでは予防歯科の観点から、歯石の付着状況や歯ぐきの状態、歯周病の有無などを総合的にチェックし、定期健診の必要性について説明を受けることが一般的です。

初診時の検査では、レントゲン撮影を用いて口腔全体の構造を把握したうえで、歯垢や細菌の状況、虫歯の進行度を評価します。この検査結果が、以後の診療のベースになります。

診断では、痛みの有無だけでなく、口腔内全体の健康状態について説明を受けるのが通常です。歯石の除去や歯垢のクリーニング、歯周病のリスク管理についても話が及ぶことが多く、「半年に一回の通院が理想的」といった定期的なペースの提案がなされることもあります。

最後に今後の方針が示され、クリニックごとに異なる通院スケジュールや診療内容が提案されます。虫歯が見つかれば治療が優先される一方、歯周病の予防を重視する医院ではフッ素塗布やPMTC(プロフェッショナルクリーニング)が中心となることもあります。

歯科受診における初回の診察は、その後の通院方針に大きく影響する重要なタイミングです。歯科検診の頻度や予防の必要性を理解することが、健康な歯を保つ第一歩になります。

継続して通うために意識したい習慣づくり

歯科医院に定期的に通うことは、虫歯や歯周病の予防だけでなく、全身の健康維持にも深く関わります。しかし、多くの人が「忙しくて忘れてしまう」「痛みがないと足が遠のく」といった理由から、通院を後回しにしてしまいがちです。理想的な歯科通院のペースを維持するには、日常の中で無理なく続けられる習慣を築くことが欠かせません。

まず意識すべきは、セルフケアとの連携です。歯磨きや歯間ブラシ、デンタルフロスの使用は、定期検診の効果を高めるうえで基本となります。以下は、家庭でできる習慣づくりの一例です。

歯科通院と連動した習慣リスト

- 歯磨きは1日2回、1回3分以上を目安に実施

- フッ素入り歯磨き粉の活用

- 歯間ブラシまたはフロスを毎晩使用

- 歯科医院でのクリーニング後に使用するケア用品の見直し

- 通院日をアプリで管理し、リマインド通知を設定

こうした習慣が根付くことで、歯の表面に付着する歯垢や細菌の繁殖が抑えられ、歯石の形成が遅れるため、クリニックでの処置が軽くなり通院時間の短縮にもつながります。

次に重要なのは「通院の優先順位を高める」ための仕組みです。スケジュール帳やカレンダーアプリに通院予定を早めに入力しておくことはもちろん、季節ごとに定期検診を設定するなど、自分の生活に歯科通院を組み込む方法を考えることが推奨されます。

例えば、以下のような季節別スケジュールの作成は効果的です。

| 季節 | おすすめの通院行動 |

| 春 | 新年度の健康管理として歯科検診を予約 |

| 夏 | 暑さによる口腔乾燥予防の指導を受ける |

| 秋 | 食欲の秋に向けて咀嚼力のチェック |

| 冬 | 免疫力低下に備えた口腔ケアの確認 |

このように「時期」と「行動」を結びつけてルーチン化することで、歯医者へ行くことが特別な行動ではなく、生活の一部として定着していきます。

まとめ

歯医者に通う理想的な頻度は、単に虫歯や歯周病といった問題を「治療するため」ではなく、「予防し続けるため」に考えることが重要です。ある調査によると、歯を失う主な原因の多くは虫歯や歯周病の進行によるものであり、その多くが早期の段階での検診とケアによって防げるとされています。

しかし、実際には「どれくらいの間隔で歯科に通えばよいのか分からない」「症状が出ないと通うきっかけがない」といった悩みを抱える人も少なくありません。痛みが出てからでは遅く、放置することで結果的に治療期間も費用もかさんでしまうケースが多く見られます。

理想的な歯科通院の流れは、初診での診療と検査から始まり、セルフケア指導やクリーニングを含めた継続的なメンテナンスへと移行することが望ましい形です。特に定期健診とクリーニングは、歯石の除去や口腔内のチェックを通じて細菌の増殖や汚れの蓄積を抑え、全身の健康にもよい影響を与えます。

通院の習慣を無理なく継続するためには、生活スタイルに合った予約の取り方や、通いやすい歯科医院を選ぶこともポイントです。徒歩や通勤途中で立ち寄れる立地、通院しやすい診療時間などを考慮すれば、負担感を軽減しやすくなります。

「まだ痛みはないから」「忙しいから」と通院を後回しにしていると、結果的に健康も時間も失うことになりかねません。この記事を通じて、自分にとって無理のない理想的なペースを知り、予防を中心とした歯科との関わり方を再構築してみてはいかがでしょうか。将来的なリスクの回避や費用の軽減にもつながるはずです。

医療法人鳳歯会にしおか歯科医院では、患者さま一人ひとりに寄り添い、安心して任せられる歯医者として地域の方々より信頼をいただいております。一般歯科をはじめ、小児歯科、歯周病治療、矯正歯科、インプラント、審美歯科、ホワイトニング、訪問歯科まで幅広く対応いたします。全室個室の診療室やメンテナンス専用ルームを完備し、リラックスできる環境を整えております。予防を重視し、お口の健康を長く維持できるようサポートいたします。

| 医療法人鳳歯会にしおか歯科医院 | |

|---|---|

| 住所 | 〒819-0380福岡県福岡市西区田尻東1-15-9 |

| 電話 | 092-807-3748 |

よくある質問

Q.歯医者に通う頻度の理想はどれくらいですか

A.理想的な通院頻度は、生活習慣や歯周病・虫歯のリスク、過去の治療歴によって変わりますが、一般的には定期健診やクリーニングを半年に一度受けることで、歯石や歯垢の蓄積を防ぎ、虫歯や歯周病の早期発見につながります。特に細菌の増殖を抑えるには、定期的な通院が健康維持の鍵になります。

Q.歯科医院によって通院ペースは違うのでしょうか

A.はい。クリニックによって治療方針や予防への考え方が異なるため、通院ペースには差があります。例えば予防歯科を重視している医院では3か月ごとの定期健診を推奨するケースもあり、歯ぐきや歯周ポケットの状態によっては短期間での受診が必要と判断されることもあります。自分の口腔状態を知ることで、最適な通院ペースが見えてきます。

医院概要

医院名・・・医療法人鳳歯会にしおか歯科医院

所在地・・・〒819-0380 福岡県福岡市西区田尻東1-15-9

電話番号・・・092-807-3748