「歯医者の定期検診は本当に必要なの?」と疑問に感じていませんか。近年、厚生労働省の調査によれば、日本人の定期歯科検診受診率は【約50%】と、先進国の中でも低い水準に留まっています。しかし、定期検診を3〜6ヶ月ごとに受けている人は、そうでない人に比べてむし歯や歯周病による治療費を年間で約40%も抑えられることが分かっています。

「痛みがないと歯医者に行く理由が見つからない」「費用や通院の手間が気になる」と悩む方も多いですが、定期的な検診で口腔内の健康を維持することが、全身疾患のリスク低減や将来的な医療費節約につながるのです。

この記事では、ある研究データをもとに、年齢・リスク別の最適な検診頻度や具体的な費用、よくある疑問への答えまで、「今さら聞けない歯医者の定期検診頻度」の答えを徹底解説します。

少しの行動で将来の健康とお金を守りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

医療法人鳳歯会にしおか歯科医院では、患者さま一人ひとりに寄り添い、安心して任せられる歯医者として地域の方々より信頼をいただいております。一般歯科をはじめ、小児歯科、歯周病治療、矯正歯科、インプラント、審美歯科、ホワイトニング、訪問歯科まで幅広く対応いたします。全室個室の診療室やメンテナンス専用ルームを完備し、リラックスできる環境を整えております。予防を重視し、お口の健康を長く維持できるようサポートいたします。

| 医療法人鳳歯会にしおか歯科医院 | |

|---|---|

| 住所 | 〒819-0380福岡県福岡市西区田尻東1-15-9 |

| 電話 | 092-807-3748 |

歯医者の定期検診頻度の基礎知識と重要性

定期検診は、虫歯や歯周病の早期発見・予防を目的とした大切な習慣です。歯科医院での定期的なチェックは、口腔内の健康維持だけでなく、糖尿病や心疾患など全身疾患の予防にも寄与します。歯の健康が全身の健康を左右することが明らかになっており、特に高齢者では誤嚥性肺炎の予防にも効果が期待できます。定期的な受診を通じて、毎日のセルフケアだけでは落としきれない歯石やバイオフィルムの除去も可能です。これにより将来的な治療費や通院回数の軽減にもつながります。

定期検診の役割と健康維持への影響 – 虫歯・歯周病予防だけでなく全身疾患予防にもつながる理由

歯科の定期検診では、虫歯や歯周病の有無を早期に発見し、重症化を防ぐことができます。さらに最近の研究では、口腔内の健康が全身の健康と密接に関係していることが指摘されています。歯周病菌は血管を通じて全身に影響を及ぼし、糖尿病や心血管疾患のリスクを高める場合があります。定期検診はこうしたリスクを抑えるためにも欠かせない存在です。

- 虫歯・歯周病の早期発見と予防

- 全身疾患リスクの低減

- 口腔内環境の長期的な安定

推奨される検診頻度の基準 – 3〜6ヶ月に1回を基本とした理由と医療機関のガイドライン

多くの歯科医院や学会が推奨する定期検診の頻度は、3〜6か月に1回です。この頻度の根拠は、歯石やバイオフィルムが再形成され、口腔内環境が悪化しはじめるのが約3か月とされているためです。個人差はありますが、自己判断による間隔の延長は、虫歯や歯周病のリスクを高める可能性があります。医療機関のガイドラインも、リスク管理の観点から定期的な受診を推奨しています。

| 頻度の目安 | 適応するケース | 理由(根拠) |

|---|---|---|

| 3ヶ月に1回 | 虫歯・歯周病リスク高い方 | 歯石・バイオフィルム再形成防止 |

| 6ヶ月に1回 | リスクが低い健康な方 | 口腔内環境の維持 |

| 1〜2ヶ月に1回 | 矯正治療・重度歯周病治療中 | 集中的なケア・早期対応が必要 |

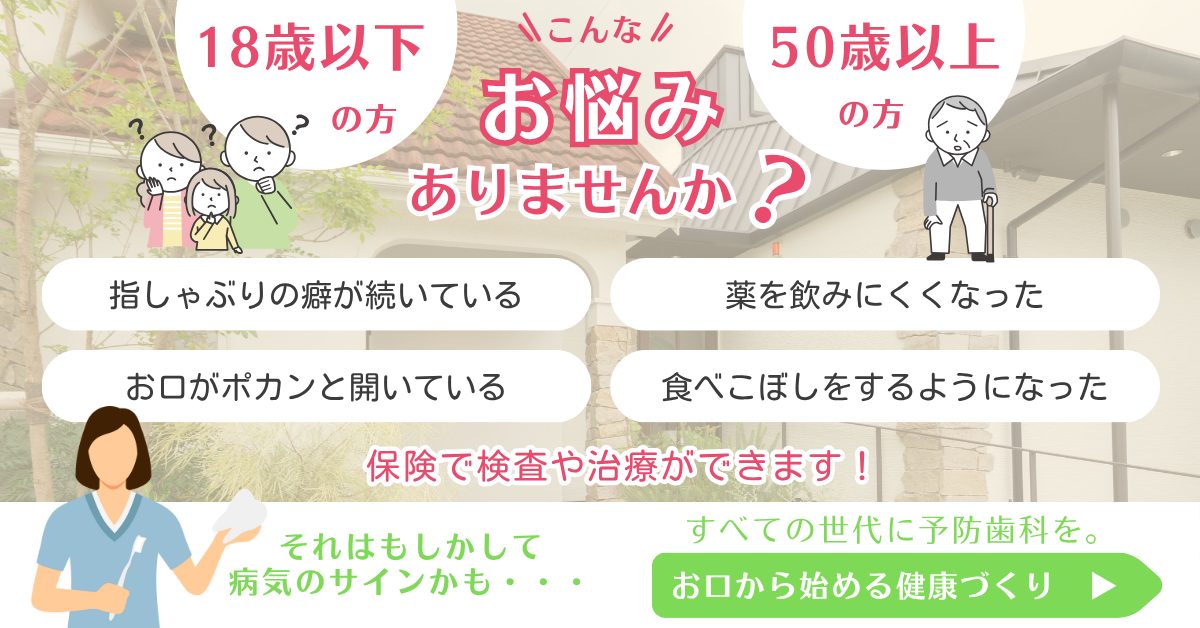

年齢・リスク別の定期検診頻度の違い – 大人・子供・高齢者別の最適頻度とその根拠

年齢やリスクによって最適な検診頻度は異なります。例えば、子供は成長や歯の生え変わりがあるため、虫歯予防や歯並びチェックを目的に3〜4か月ごとの受診が理想的です。大人は口腔内の健康状態や生活習慣により3〜6か月ごとが目安です。高齢者や持病のある方は、免疫力や口腔機能の低下を考慮し、短い間隔でのチェックが推奨されます。

- 子供:成長・歯列変化に合わせて3〜4か月ごと

- 大人:口腔環境やリスクに応じて3〜6か月ごと

- 高齢者:健康状態に応じて1〜3か月ごと

適切な頻度で通うことで、各年代に合った予防やケアが可能です。

定期検診の内容詳細:検査・クリーニング・指導 – 検査項目やプロケアの具体的な流れを解説

定期検診の主な内容は以下の通りです。

| 内容 | 詳細説明 |

|---|---|

| 検査 | 虫歯・歯周病チェック、歯石・歯垢の有無、噛み合わせ確認 |

| クリーニング | 専門器具による歯石・バイオフィルム除去、歯面清掃 |

| 生活指導・アドバイス | 歯磨き指導、食生活・ケア方法のアドバイス |

| 必要に応じて | レントゲン撮影、フッ素塗布、治療計画の提案 |

プロによるクリーニングは、セルフケアでは落ちにくい部分の汚れや歯石除去に効果的です。また検査結果に応じて、今後のケア方法や生活習慣の改善点についても具体的なアドバイスを受けることができます。この流れに従い、定期的な受診を続けていくことで、口腔内の健康を長期的に維持することができます。

歯医者定期検診の頻度に関する最新エビデンスと研究結果

歯石の付着と除去に関する疫学データ – 歯石の再付着速度と6ヶ月間隔の効果

歯石はプラークが固まることで発生し、放置すると虫歯や歯周病の原因となります。疫学研究によれば、歯石の再付着速度は個人差があるものの、除去後3~6ヶ月で再び蓄積しやすいとされています。多くの歯科医院では、6ヶ月を目安とした定期検診が推奨されており、この期間で歯石の除去と口腔内チェックを行うことで、トラブルの早期発見と予防が可能です。特にリスクが高い方や、歯周病の既往がある方は3ヶ月程度の短い間隔での受診が効果的です。

| 項目 | 推奨頻度 | 効果 |

|---|---|---|

| 歯石除去 | 3~6ヶ月 | 口腔内環境改善・虫歯/歯周病予防 |

| クリーニング | 3~6ヶ月 | プラーク・歯石の除去、着色防止 |

| レントゲン検査 | 6~12ヶ月 | 見えない虫歯・歯周病の早期発見 |

定期検診頻度と医療費・健康維持のコストパフォーマンス – 頻度別の費用対効果比較と負担軽減策

定期検診を受けることで、虫歯や歯周病の早期発見・早期治療につながり、結果的に医療費の削減や治療負担の軽減が期待できます。頻繁な検診は一見コストがかかるように感じられますが、重症化を防ぐことでトータルの医療費は抑えられます。保険適用の範囲内であれば、1回あたりの費用は2,000円~4,000円程度が目安です。以下のリストを参考に、頻度別のコストパフォーマンスを比較してください。

-

3ヶ月ごとの検診

重症化リスクが高い方におすすめ。早期発見・予防効果が高く、将来的な治療費を大幅に抑えられます。

-

6ヶ月ごとの検診

健康な方や症状のない方に適した頻度。保険適用で費用負担も少なく、長期的な健康維持が期待できます。

-

負担軽減策

・保険適用の範囲を活用

・家族割引や定期コースの利用

・早期予約やキャンペーンの活用

海外の定期検診頻度と日本の比較 – 欧米諸国の推奨頻度と医療制度の違い

日本の歯科定期検診は3~6ヶ月が一般的ですが、海外では国や医療制度の違いによって推奨頻度が異なります。欧米諸国では予防歯科が浸透しており、イギリスやスウェーデンでは6ヶ月ごと、アメリカでは3~6ヶ月ごとの受診が推奨されています。これにより、虫歯や歯周病の発症率が日本より低い傾向があります。

| 国名 | 推奨頻度 | 制度の特徴 |

|---|---|---|

| 日本 | 3~6ヶ月 | 保険診療中心、予防歯科が拡大中 |

| アメリカ | 3~6ヶ月 | 予防意識高、民間保険や自費が主流 |

| イギリス | 6ヶ月 | NHSで無料・低費用の予防診療 |

| スウェーデン | 6ヶ月 | 予防歯科が定着、国民全体で受診率高い |

海外と比較しても、日本でも定期検診の重要性がますます認識されてきています。自分の口腔状態やライフスタイルに合った頻度での受診が、健康維持の鍵となります。

口腔内リスクに応じた定期検診頻度の調整方法

定期検診の頻度は、個々の口腔内リスクによって最適な間隔が異なります。歯科医院では、虫歯や歯周病のリスク、セルフケアの状況、年齢や全身状態をもとに検診スケジュールを提案しています。以下の表で、代表的なリスク別の推奨頻度をまとめます。

| リスクレベル | 推奨頻度 | 主な対象者 |

|---|---|---|

| 高リスク | 1~3ヶ月ごと | 虫歯・歯周病が発症しやすい、治療中の方 |

| 中リスク | 3~6ヶ月ごと | 一般的な大人・セルフケアは普通 |

| 低リスク | 6ヶ月~1年ごと | 子供やセルフケアが十分な方、健康な口腔環境を維持 |

歯科検診は、口腔の健康状態を定期的にチェックし、早期発見・早期治療につなげる重要な役割があります。自分に合った頻度で受診することで、むし歯や歯周病のリスクを最小限に抑えることができます。

虫歯や歯周病リスクが高い人の頻度設定 – 1〜3ヶ月の短期検診が望ましいケースと理由

虫歯や歯周病のリスクが高い方は、1~3ヶ月ごとの短い間隔での定期検診が推奨されます。例えば、歯石が付きやすい、歯周病治療中、頻繁にむし歯ができる、糖尿病など全身疾患がある場合などが該当します。

- 歯石やプラークの再付着が早い

- 歯周病は進行が早く、早期発見が重要

- 治療後の経過観察やクリーニングが必要

- セルフケアだけではリスク回避が困難

短期間での検診によって、症状の悪化を防ぎ、最適なタイミングで専門的なケアを受けることができます。自身のリスクを歯科医院で評価し、適切な頻度を相談しましょう。

自身でのセルフケアが困難な場合の検診頻度 – 高齢者や障害者への配慮と支援方法

高齢者や障害を持つ方など、自分での歯磨きやケアが難しい場合は、専門家による定期的なサポートが不可欠です。3か月ごと、またはそれ以上の頻度での検診・クリーニングが望まれます。

- 手が不自由で歯磨きが充分にできない

- 認知症などでセルフケアが困難

- 介護を受けている場合は家族や介護者と連携してサポート

歯科医院では、口腔内の清掃だけでなく、日常生活でのケア方法や食事指導も提供しています。状況に応じて訪問診療や口腔ケア指導を活用することで、健康維持につなげましょう。

歯周病治療後のメンテナンス頻度 – 安定期治療(SPT)における推奨頻度の詳細

歯周病治療後は、安定した状態を維持するための定期的なメンテナンス(SPT:Supportive Periodontal Therapy)が不可欠です。このメンテナンスでは、3か月ごとが一般的な推奨頻度とされています。

- 歯周ポケットの深さや出血の有無を定期チェック

- 歯石・バイオフィルム除去を徹底

- 再発リスクが高まるため短い間隔での管理が重要

SPTの頻度は、歯周病の重症度や個人のセルフケアにより調整されます。担当医と相談し、最適な間隔で受診を継続することが、再発防止と健康な口腔環境の維持に直結します。

定期検診にかかる費用の実態と保険適用範囲の理解

歯医者の定期検診にかかる費用は、保険が適用される場合と自費診療の場合で大きく異なります。保険適用の範囲や費用の目安を知ることで、無駄な出費を抑えながら安心して診療を受けられます。費用やサービス内容は医院ごとに差があるため、事前確認が大切です。

保険適用される検診内容と自費診療の違い – クリーニングや検査の保険適用条件と追加施術

保険適用となる定期検診には主に、歯や歯周組織の状態チェック・虫歯や歯周病の検査・歯石除去などが含まれます。虫歯や歯周病の予防を目的とした処置は、原則として保険の対象です。ただし、着色汚れの除去やホワイトニング、より高度なクリーニング(PMTC)は自費診療となることが多いです。

下記の表で、主な検診内容と保険適用の有無を比較しています。

| 検診内容 | 保険適用 | 自費診療 |

|---|---|---|

| 虫歯・歯周病の検査 | ● | |

| 歯石取り(基本) | ● | |

| PMTC(専門清掃) | ● | |

| 着色除去 | ● | |

| ホワイトニング | ● | |

| レントゲン撮影 | ● |

※医院によって対応が異なる場合があります。

定期検診の費用目安と節約方法 – 費用の平均額、地域差、費用負担を抑える具体策

定期検診の費用は、保険適用の場合で1,500〜3,000円程度が一般的です。内容によってはレントゲン撮影や追加のクリーニングで費用が上がることもあります。自費の場合、PMTCや着色除去は5,000円以上かかることもめずらしくありません。地域や医院ごとに価格差があるため、複数のクリニックで費用やサービス内容を比較するのも有効です。

費用を抑えるポイントは以下の通りです。

- 保険証を忘れずに持参する

- 必要な範囲の検診やクリーニングのみ依頼する

- 定期的に受診し、重症化による治療費増加を防ぐ

- 家族まとめて通院し、割引などを活用する医院を選ぶ

費用が高いと感じる場合の対処法 – 公的支援や民間保険利用の可能性と相談先の案内

費用が負担に感じる場合は、公的な支援制度や民間のデンタル保険の活用も検討できます。市区町村によっては成人や子供の定期検診費用を一部助成しているケースがあります。また、会社の健康保険組合が歯科検診補助を行っていることもあるので確認しましょう。

民間のデンタル保険に加入すると、定期検診やクリーニング費用をカバーできる場合があります。まずはかかりつけの歯科医院や自治体の窓口、保険会社に相談し、自分に合った方法を選んでください。困ったときは、歯科医師や受付スタッフに直接相談するのもおすすめです。

定期検診を怠ることによるリスクと健康被害

虫歯や歯周病の進行リスク増大 – 症状悪化や治療費増加のメカニズム

歯科の定期検診を怠ると、虫歯や歯周病の早期発見ができず、症状が進行しやすくなります。虫歯や歯周病は初期段階で症状が出にくいため、定期的なチェックが重要です。進行すると治療範囲が広がり、治療費や通院回数も増加します。特に歯周病は、歯を支える骨が溶けてしまい、最悪の場合には抜歯が必要になることもあります。以下の表で進行にともなうリスクを整理します。

| リスク項目 | 定期検診あり | 定期検診なし |

|---|---|---|

| 虫歯の早期発見 | 可能 | 難しい |

| 治療費 | 抑えられる | 増加する |

| 歯の保存率 | 高い | 低下する |

| 症状の重症化 | 予防できる | 進行しやすい |

虫歯や歯周病の症状が進行する前に、定期検診でリスクを早期発見・早期対応することが、健康な口腔環境を維持するポイントです。

口腔内トラブルが全身疾患に及ぼす影響 – 心疾患や糖尿病等への連鎖的影響の最新知見

口腔内の健康と全身の健康は密接に関わっています。近年の研究では、歯周病が心疾患や糖尿病、認知症、誤嚥性肺炎などの発症リスクを高めることが明らかになっています。特に歯周病菌が血流を通じて全身に巡り、炎症や血管障害を引き起こすことが指摘されています。

- 心疾患:歯周病菌による血管内皮障害が動脈硬化の原因となりやすい

- 糖尿病:炎症反応が血糖コントロールを悪化させる

- 誤嚥性肺炎:高齢者の場合、口腔内の細菌が肺に入るリスクが増加

このように、定期的な歯科検診とクリーニングは、全身疾患の予防にも重要な役割を果たします。自分自身や家族の健康を守るためにも、口腔ケアを積極的に見直しましょう。

定期検診をやめたいと考える心理とその克服法 – 受診を継続するための心のケアと環境整備

「忙しい」「怖い」「費用が気になる」など、定期検診をやめたいと感じる理由は人それぞれです。しかし、検診を継続することで得られるメリットを理解し、モチベーションを保つことが大切です。

定期検診を続けるためのポイント:

- 目的を明確にする

- 健康な歯を長く維持したい

- 将来の治療費や痛みを減らしたい

- 環境を整える

- 通いやすい歯科医院を選ぶ

- 予約制やネット予約を活用しやすい環境を整える

- 心理的ケアを行う

- 不安や恐怖心は、歯科医師やスタッフに相談する

- 検診後にご褒美を用意するなど、小さな工夫で続けやすくなる

定期検診の重要性を理解し、無理なく習慣化することが健康維持の近道です。悩みや不安がある場合は、遠慮せず歯科医院に相談してみてください。

医療法人鳳歯会にしおか歯科医院では、患者さま一人ひとりに寄り添い、安心して任せられる歯医者として地域の方々より信頼をいただいております。一般歯科をはじめ、小児歯科、歯周病治療、矯正歯科、インプラント、審美歯科、ホワイトニング、訪問歯科まで幅広く対応いたします。全室個室の診療室やメンテナンス専用ルームを完備し、リラックスできる環境を整えております。予防を重視し、お口の健康を長く維持できるようサポートいたします。

| 医療法人鳳歯会にしおか歯科医院 | |

|---|---|

| 住所 | 〒819-0380福岡県福岡市西区田尻東1-15-9 |

| 電話 | 092-807-3748 |

医院概要

医院名・・・医療法人鳳歯会にしおか歯科医院

所在地・・・〒819-0380 福岡県福岡市西区田尻東1-15-9

電話番号・・・092-807-3748